私も所属する別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会の視察が昨日、地元、大東市で行われ14名の会員の方が出席なされました。別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会は党派を超えて超党派で政策を実現するために活動している議員連盟です。

視察内容は、保育園等の入園・退園に関する両親(2名)署名の書式変更についてと、別居親の行事参加についてのフローチャートです。いずれも私が長年に渡り取り組んできた政策で全国各地に広がれば、子どもファーストの社会ができると確信しているものです。

令和4年9月議会で初めて取り上げました。当時の答弁

国内でもいろいろ議論をされておられることも認知しておりまして、配偶者に無断で子供を連れ去るという事態もしっかりあるということを踏まえまして、共同親権については、国もいろんな家族法の研究会であったり、そういうところで議論をやっておる状況もありますから、その辺の中身もしっかり研究をいたしまして、その様式等というよりも実態的にそういうことが起こらないようにどうしていけばいいのかということに関しては、しっかり研究してまいりたいと考えております。

令和5年3月議会当時の答弁

保育所等の入園に係る手続につきましては、子の保育を必要とする父母のいずれからも可能としており、父母双方の就労証明書を提出していただくことにより、子の入園について父母双方の同意があるものとみなす運用を行っております。

令和6年9月議会当時の答弁

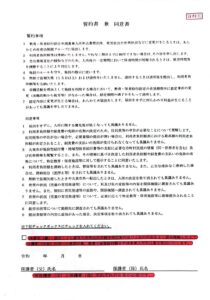

従来におきましては、保育所等の利用等に関する手続につきましては、父、母、いずれかの記名による申込みの受付をさせていただいておりました。これまで片親のみの申込書の記載で入園できる手続となっており、手続根拠の視点からも御指摘を受けておりましたが、近年の共同親権の考え方から、両親の名前を併記する様式へ見直しを進め、まずは規則改正を伴わない誓約書兼同意書について、様式変更を行いました。

今年度よりこれは運用を開始したところでございます。規則改正を伴う様式の変更につきましては今年度中に改正を行う予定でございます。

ここにすべて記載していませんが、記録が残っているものだけでも7度に渡る議会質問を経て、実現しました。父・母双方の署名が必要になることで、一人の同居親の意向だけで退園や入園ができないような仕組みになっており、現場レベルで福祉的観点からのヒアリングも強化できるのはと考えています。

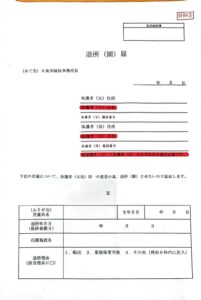

実際の退所(園)届については、規則に規程されているため、変えるのに規則を変える必要があったため、規則改正に時間を要し、令和7年4月から実施。

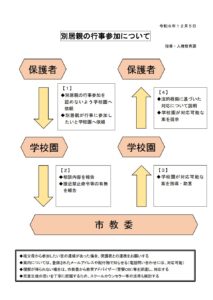

別居親の行事参加フローチャートの作成は令和4年12月議会から提案し始め、令和6年6月議会一般質問で初めて前向きな答弁がされました。

中村提案)統一した対応のために、そのマニュアルであったり、フローチャートという形で明文化する必要を度々説いてきました。その辺のところの作成はいかがですか。

教育長答弁)現在周知啓発に努めているところでございますが、校長会や教頭会などで進め、啓発をします際に、例えばフローチャート等そういう資料を持ちながら説明するということはしていきたいと思います。そういう内容の啓発を今後も続けてまいりたいというふうに考えております。

- 同居親が別居親の行事参加を認めないよう学校へ依頼

- 別居親が行事参加したい旨を学校へ依頼

- 学校は相談内容、接近禁止命令等、法的根拠に基づいて会えない有無を市教委に共有、報告する

- 市教委が学校と連携し、対応可能な案を指導・助言する

- 法的根拠に基づいた対応を保護者(同居親)に説明する。同時に市教委や学校園が対応可能な案を示す

- 理解が得られらない場合、工夫して別居親が行事参加できるようにする

以上が大まかなフローの説明になります。以下が上記フローチャートの画期的なところです。

別居親行事参加のフローチャートメリットまとめ

➀原則別居親でも行事参加可能

➁学校長や学校園で参加拒否を判断しない

➂同居親の判断で参加拒否を判断しない

④別居親の相談先の明確化やフローの明示等、統一基準※必ず市教委に連絡が入る。教育委員会の一元管理

➄子どもの視点で同居親が拒否しても参加できるよう市教委や学校が同居親を説得する。

⑥学校園が時間をずらしたり、遠目に見れる環境等工夫してどうすれば別居親も行事に参加できるかを考える。

⑦警察OBの教育アドバイザーやスクールカウンセラーが子どもの意向を尊重する。

親であっても法的根拠なしに学校長や同居親の判断によって子どもに会える、会えないが決められる理不尽な運用が横行している現代において、当たり前のことを当たり前に共同親権施行前に地方自治体からあるべき姿を示すことは地方自治の観点から非常に重要ではないでしょうか。学校や市教委が行事参加を拒否する同居親を説得し、それでも拒否する場合、時間をずらしたり、遠目に見れる環境を提供したり等の工夫で参加できるというのが子どもの最善の利益実現のために大東市が頑張る一番のポイント。一方、先進的にチャレンジするが故に課題もたくさんあります。

別居親行事参加のフローチャート課題まとめ

➀親権者であることの確認が難しい。

→学校教育法施行令第1条第2項(学齢簿の編製は住民基本台帳)、第16条(子に対して親権を行う者)の矛盾。学校は根拠法の矛盾による運用により同居親を優先せざるえない。※住民票

→学校は確認の仕様がない。

➁国の通知等がなく、不明確な点がある。

➂学校園や市教委に高度な法律的理解や知識が必要。

④子どもの意見をどう聞くかが確立されていない。

特に大きな課題は保護者とは誰か?です。この課題の➀の矛盾が運用面において別居親が存在しないものとされてきた、又は運用により排除されてきました。親権者であることによって他方親を排除する権限は現行法ではなく、司法でも明確に「同居親または学校に別居親の行事参加を拒否する権限はない」とされています。しかし、学校は誰が親かを調べる権限もなく、現に子どもを監護する同居親の自己申告により、別居親は存在しないものとされ、学校も悪意なく追従せざるを得ない運用があります。

親が親であること、子どもが子どもであることは、義務や責務であっても誰もその権利を制約することはできません。この取り組みの課題や趣旨、背景を理解し、子どものために国に先んじてできることから試行錯誤する大東市の職員すべての皆様へ感謝し、ともに共同親権の地方自治体の取り組みをアップデートしていきたいと思っています。全国の地方議員の方々や当事者の方々はぜひこの取り組みを応援して頂ければ幸いです。

最後に今回の視察でお世話になった中村一夫会長をはじめとする別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会の皆様との様々な素敵なご縁に感謝致します。