昨日、離婚後共同親権勉強会~地方自治体からの共同親権~というテーマで講演会を兵庫県小野市で開催して頂き、スピーカーとして登壇致しました。主催者の方の頑張りで兵庫県周辺の地方議員の方や当事者が多数見られ、大盛況でした。2部構成で1部は国から嘉田由紀子参議院議員が共同親権の概念の講演をされました。改正民法は骨抜きであることを明言されたことが印象的でまだまだ闘って頂かないといけません。夏に予定されています参議院議員選挙の全国比例の公認を受けておられます。

2部は私が地方自治体ができる共同親権というテーマで主に保育園の入退園届の両親署名、学校の両親の行事参加についてどうやって行政を動かし、どうやって変えるのかという実践的な講演をしました。

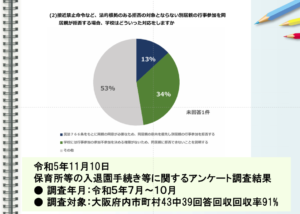

触りだけご紹介すると、独自に行った調査結果から。

接近禁止命令等、法的根拠のある拒否の対象とならない別居親の行事参加を同居親が拒否する場合、学校はどういった対応をしますかという問いを大阪府内の全市町村にしたところ、民法766条をもとに両親の同意が必要なため、同居親の意向を優先し、別居親の行事参加を拒否するという間違った対応が13%もありました。正しい対応である「学校には行事参加の参加・不参加を決める権限がないため、同居親に拒否できないことを説明する」という正しい対応が34%でした。他にケースバイケースといった個別回答(これも権限のない間違った対応)が53%あったのですが、なぜここまで対応が違うのか?は、根拠法令の定義である保護者の定義がバラバラであることに起因しています。

学校教育法第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

学校教育法施行令(学齢簿の編製)

第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法(以下「法」という。)第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。

住所を有する者⇔子に対して親権を行う者

学校の立場に立って欲しいのですが、有責主義で親権を争う単独親権制度では、同居親からの書類提出で保護者(学校教育法施行令第一条:住所を有する者)とされ、別居親は保護者であるが(学校教育法第十六条:子に対して親権を行う者)、同居親からの書類提出で親の欄が空欄であるため、学校は保護者として、別居親の自己申告でしか保護者として認識できないという矛盾をはらんでいます。この矛盾が多くの学校で同居親優先、別居親は存在しないものとされ、同居親や学校の間違った認識あるいは司法や法的根拠でしか拒否できず、同居親や学校は権限を有していないにも関わらず拒否する事例がまかり通っているのです。

まずは権限や根拠に基づく子どもどまんなかの正しい認識を議員、市民、行政、学校で理解し、行動して頂けるよう啓発し続ける必要があります。

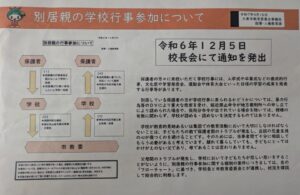

また最も重要なことは、誰が主役であるのか?という点です。大人は(離婚届)紙切れ一枚で他人になれますが、子どもにとって親は永遠に両親です。最後に大東市の市教育委員会が発した文言がこの問題の全てを表現してくれています。

当事者の皆さん、草の根で動きましょう!私も依頼さえあればこれから全国で講演を受けようと思っています(交通費だけ要相談)。

動かす、変えるのは皆さんです。これから当事者×市民×議員×行政と化学反応で活動をミックスし、子どものための未来を政策提案していきますので、全国の皆さん、応援をお願いいたします。

参考記事